E法黔行 | 贵阳友谊社区:数字普法润民心 法治新风沁街巷

2月21日,2025年“全国网络普法行.贵州站”,媒体采访团来到贵阳市友谊社区,踏访新印厂1950文化创意街区。大家关注的焦点是:法治如何赋能社区治理?网络社交时代社区如何进行数字普法?

从社区居委会工作人员王晓琳的介绍中,这几个场景,让采访团印象深刻:每天清晨,社区法治文化广场上,几位老人正对着手机屏幕扫码观看网络普法动画;街角的"普法智慧驿站"里,年轻人通过VR设备就能"走进"反诈实景课堂......

友谊社区常住人口6754人,而今,网络普法宣传覆盖率已达到97%,这个位于贵阳城的老社区,正以"数字普法"为笔,在基层社会治理的画卷上绘就法治新图景。

数字赋能,让普法从“指尖”到“心间”

走进友谊社区党群服务中心,墙上的"普法数字地图"实时跳动着普法课程点击量、法律咨询热点词云等数据。

“过去发传单、贴海报的传统普法方式效果有限,现在我们把普法内容变成居民手机里的'口袋课'。”王晓琳点开"普陀普法云平台",100余部原创短视频涵盖网购维权、邻里纠纷、遗产继承等民生热点,其中以社区真实案例改编的《老张家的阳台漏水风波》播放量已超50万次。

她介绍,社区打造的"普法智慧驿站"更成为数字普法新地标。在这里,居民戴上AR眼镜就能"穿越"到网络诈骗现场,通过交互式体验识破骗子话术;AI法律顾问会24小时在线,已解答继承公证、劳动合同等咨询2300余次。78岁的独居老人李淑华对此深有感触:“上个月差点被'保健品投资'骗局套住,多亏在驿站学过反诈情景剧,才保住养老钱。”

根系民生,让法治在街巷生根

友谊社区将普法深度融入基层治理,组建起"法律明白人+网格员+志愿者"的服务队伍。在有着三十多年历史的小区巷子里,墙上绘制的法治漫画长廊记录着社区治理的变迁:从占道经营引发的冲突到商户自治公约的诞生,从高空抛物监控缺失到“法治了望角”的建立,每幅画背后都是法治思维化解矛盾的生动实践。

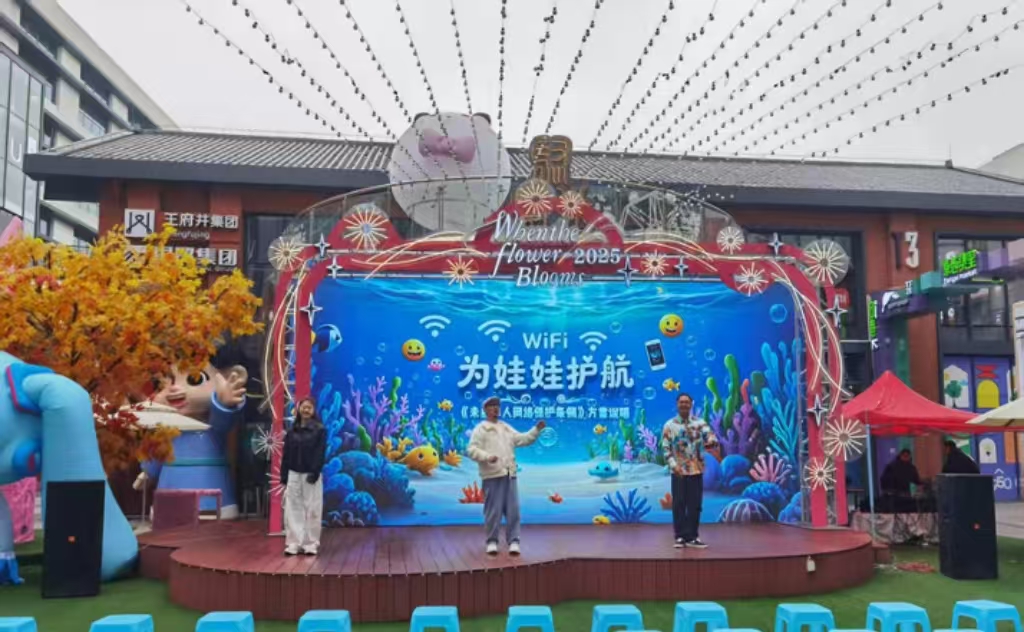

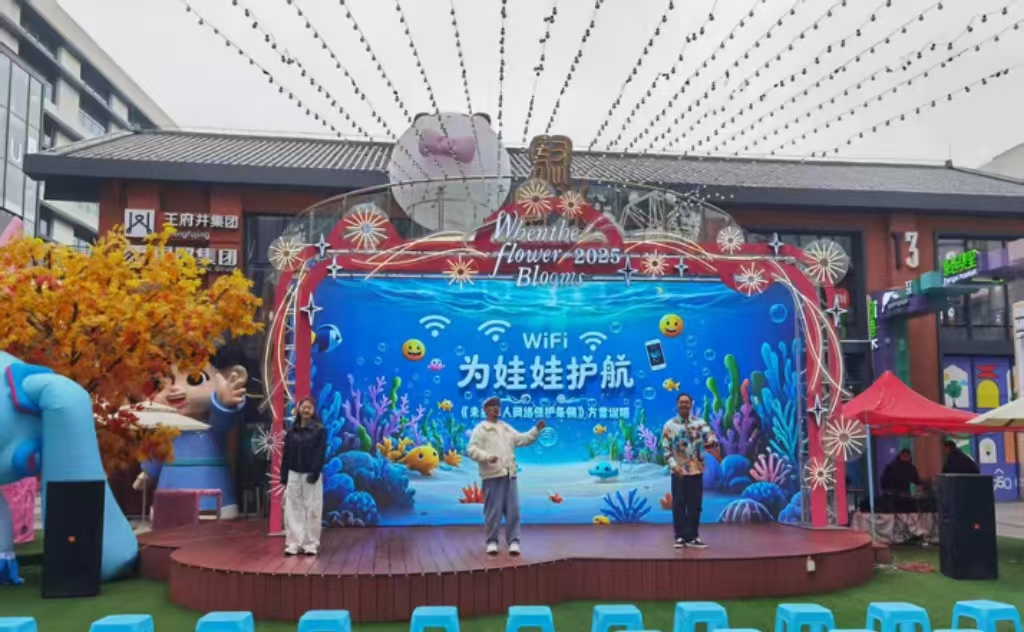

而在友谊社区打造的网络普法示范街区新印1950,更是将法治元素融入市民日常生活,并定期推出各种普法节目,如“节奏很云岩”普法演出,通过说唱等形式,生动传递法律知识;“春黔相声”演出则以幽默诙谐的方式普及法治观念;“新印时光音乐会”结合历史文化与现代艺术,让市民游客在感受文化魅力的同时增强法治意识。

“法律不是冷冰冰的条文,而是带着烟火气的解决方案。”社区调解员陈建国翻开着"民情日记本",里面密密麻麻记录着通过普法化解的纠纷:楼上楼下因装修噪音对簿公堂的邻居,通过模拟法庭重归于好;外卖骑手与物业的停车矛盾,在《道路交通安全法》学习中达成共识。三年来,社区涉法信访量逐年下降,"遇事找法"渐成风尚。

春风化雨,让法治信仰悄然生长

夜幕降临,社区的公益普法一角,既有专家解读网络安全法的专题讲座,也有居民自编自演的“反诈脱口秀”。在“法律图书漂流角”,居民捐赠的法治书籍扉页上写满心得批注;居委会大屏滚动播放的各种普法短视频,用方言把法律知识变成家长里短的故事。

“普法不是单向灌输,而是双向奔赴。”社区法律顾问律师接受记者采访时说,他们还会带领街坊组建“银发普法团”,把防集资诈骗知识编成花灯戏;奶茶店老板小刘在杯套印上“消费者权益保护小贴士”,让每杯奶茶都成为普法载体。这种自发性的传播,让法治文化如毛细血管般渗透进社区肌理。

从“智慧驿站”的科技赋能到“街巷枫桥”的实践创新,从“数字云平台”的便捷高效到“法治微景观”的润物无声,友谊社区用有温度、有智慧的普法实践,让法治信仰在居民心中抽枝散叶。当法治理念化作街头巷尾的寻常风景,这座老社区正书写着新时代“枫桥经验”的生动篇章——法治,终将在人与城的共生共长中,绽放出最温暖持久的力量。 2月21日,2025年“全国网络普法行.贵州站”,媒体采访团来到贵阳市友谊社区,踏访新印厂1950文化创意街区。大家关注的焦点是:法治如何赋能社区治理?网络社交时代社区如何进行数字普法?

从社区居委会工作人员王晓琳的介绍中,这几个场景,让采访团印象深刻:每天清晨,社区法治文化广场上,几位老人正对着手机屏幕扫码观看网络普法动画;街角的"普法智慧驿站"里,年轻人通过VR设备就能"走进"反诈实景课堂......

友谊社区常住人口6754人,而今,网络普法宣传覆盖率已达到97%,这个位于贵阳城的老社区,正以"数字普法"为笔,在基层社会治理的画卷上绘就法治新图景。

数字赋能,让普法从“指尖”到“心间”

走进友谊社区党群服务中心,墙上的"普法数字地图"实时跳动着普法课程点击量、法律咨询热点词云等数据。

“过去发传单、贴海报的传统普法方式效果有限,现在我们把普法内容变成居民手机里的'口袋课'。”王晓琳点开"普陀普法云平台",100余部原创短视频涵盖网购维权、邻里纠纷、遗产继承等民生热点,其中以社区真实案例改编的《老张家的阳台漏水风波》播放量已超50万次。

她介绍,社区打造的"普法智慧驿站"更成为数字普法新地标。在这里,居民戴上AR眼镜就能"穿越"到网络诈骗现场,通过交互式体验识破骗子话术;AI法律顾问会24小时在线,已解答继承公证、劳动合同等咨询2300余次。78岁的独居老人李淑华对此深有感触:“上个月差点被'保健品投资'骗局套住,多亏在驿站学过反诈情景剧,才保住养老钱。”

根系民生,让法治在街巷生根

友谊社区将普法深度融入基层治理,组建起"法律明白人+网格员+志愿者"的服务队伍。在有着三十多年历史的小区巷子里,墙上绘制的法治漫画长廊记录着社区治理的变迁:从占道经营引发的冲突到商户自治公约的诞生,从高空抛物监控缺失到“法治了望角”的建立,每幅画背后都是法治思维化解矛盾的生动实践。

而在友谊社区打造的网络普法示范街区新印1950,更是将法治元素融入市民日常生活,并定期推出各种普法节目,如“节奏很云岩”普法演出,通过说唱等形式,生动传递法律知识;“春黔相声”演出则以幽默诙谐的方式普及法治观念;“新印时光音乐会”结合历史文化与现代艺术,让市民游客在感受文化魅力的同时增强法治意识。

“法律不是冷冰冰的条文,而是带着烟火气的解决方案。”社区调解员陈建国翻开着"民情日记本",里面密密麻麻记录着通过普法化解的纠纷:楼上楼下因装修噪音对簿公堂的邻居,通过模拟法庭重归于好;外卖骑手与物业的停车矛盾,在《道路交通安全法》学习中达成共识。三年来,社区涉法信访量逐年下降,"遇事找法"渐成风尚。

春风化雨,让法治信仰悄然生长

夜幕降临,社区的公益普法一角,既有专家解读网络安全法的专题讲座,也有居民自编自演的“反诈脱口秀”。在“法律图书漂流角”,居民捐赠的法治书籍扉页上写满心得批注;居委会大屏滚动播放的各种普法短视频,用方言把法律知识变成家长里短的故事。

“普法不是单向灌输,而是双向奔赴。”社区法律顾问律师接受记者采访时说,他们还会带领街坊组建“银发普法团”,把防集资诈骗知识编成花灯戏;奶茶店老板小刘在杯套印上“消费者权益保护小贴士”,让每杯奶茶都成为普法载体。这种自发性的传播,让法治文化如毛细血管般渗透进社区肌理。

从“智慧驿站”的科技赋能到“街巷枫桥”的实践创新,从“数字云平台”的便捷高效到“法治微景观”的润物无声,友谊社区用有温度、有智慧的普法实践,让法治信仰在居民心中抽枝散叶。当法治理念化作街头巷尾的寻常风景,这座老社区正书写着新时代“枫桥经验”的生动篇章——法治,终将在人与城的共生共长中,绽放出最温暖持久的力量。