《玉屏箫笛文史集萃》线上读 ▏玉屏箫笛艺人的六大传承谱系

玉屏箫笛艺人的六大传承谱系

李培志

玉屏箫笛历史悠久,文化底蕴深厚,无数的能工巧匠为它的传承发展贡献了聪明才智。这些箫笛工匠认真钻研、改革创新,加之师友间不断探讨切磋,使玉屏箫笛制作技艺薪火相传、延绵不绝。箫笛艺人之间或乡梓、或亲友、或师徒,虽关系错综复杂,但技艺传承有序,通过调查走访、查阅资料,本文着重以区域或影响为经纬,将玉屏箫笛艺人的技艺传承,大致分为六大谱系,供读者参阅。

郑芝山谱系

1988年,为编纂好新中国成立后的第一本《玉屏县志》,玉屏县志编纂委员会为正本清源,特意组织了一次玉屏箫起源的研讨会,因当时县政协正在为乾隆二十二年(1757)《贵州玉屏县志》作注释,志书载:“平箫,邑人郑氏得之异传,音韵清越,善音者,谓不减凤笙。”于是引发了“邑人”是谁、“异传”得之于谁的争议。

为平息争议,给平箫的历史起源予以恰当的定调,参与讨论的县政协常委郑新斌根据家谱及家族意见推定:在没有文献明确记载是谁首先创制的情况下,平箫发端于明代万历年间举人郑维藩较为稳妥适当,郑氏世代供奉鹿皮仙翁为平箫艺祖。此定调从根本上否定了平箫起源于明永乐年间的说法,也否定了艺祖与历史年代完全不符的张三丰、韩湘子等道家人物的传说。

自郑维藩得到鹿皮仙翁制箫技艺后,其后人代代相传,制作技艺秘不示人,明、清两代作为宫廷贡品受到青睐,传承过程经历了郑维藩—郑逢皋—郑君鼎—郑必产—郑文灿—郑廷望—郑伯灿—郑秉观—郑汝秀—郑登荣、郑桂荣—郑辉蒸,共11代人。自郑辉蒸后,郑氏再无箫笛嫡传艺人。

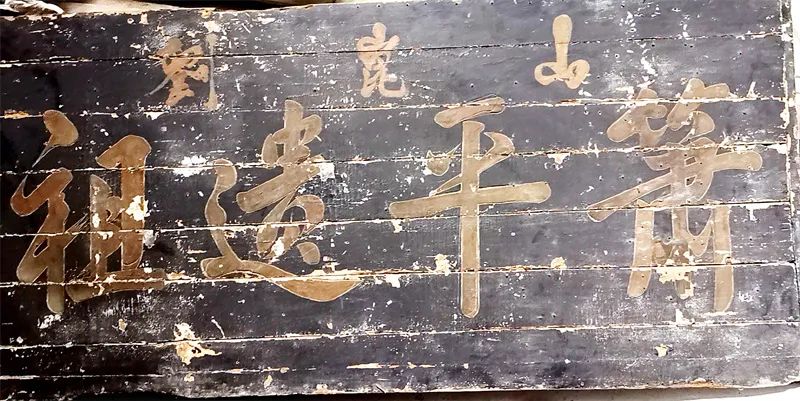

郑芝山(1828—1893),原名郑汝秀。1862年,他首次挂出“贵州省玉屏县郑芝山祖授仙师秘传精制雅颂贡箫”招牌,标志着玉屏箫由宫廷走向社会,从贡品变成了商品,特点是论对出售。郑芝山是清代咸丰年间制箫名家,其制箫工艺十分讲究,分雌雄,箫管上诗词雕刻精致工整。他用飞凤山水竹制成的存世长箫已是罕世珍品,当下被行业内炒到数十万元一对。因市场需求旺盛,他打破平箫“传内不传外”的祖训收徒授艺。1893年,郑芝山去世,因当时没有相关文献记载,所招徒弟姓名皆不详。

清末民初,郑芝山平箫已在国内享有盛誉。郑芝山平箫在1915年获得巴拿马万国博览会金奖后,平箫在传统乐器界声望大振,当时民族乐器界就盛传“江南苏州笛,华夏玉屏箫”。为加大生产保障市场需求,继承人郑步青、郑丹青先后招收了张宝六、齐麻子、杨二林、伍将和、王金山、郑连城6人为学徒帮助生产。这6名学徒中,尤以王金山、伍将和技艺为高,是当时玉屏箫笛制作、雕刻技艺典范。

1927—1937年间,随着玉屏箫在国内持续走俏,为满足市场需求,又招收了吴春山、李凤山、张宝山、聂凤鸣、郑辉荣、陈友新、唐兴有、杨福贵8名学徒帮助生产。这8人艺成后均开了自己的箫笛店,李凤山雕刻工艺精湛,新中国成立后还被选拔进入贵州省工艺美术社当技术师傅,聂凤鸣以德艺双馨享誉箫笛行业。

郑辉蒸(1922—1986)是郑丹青次子,12岁小学毕业后就跟随父辈们学习箫笛制作技艺。20多岁时因伯父、父亲相继去世,接过“贵州省玉屏县郑芝山祖授仙师秘传精制雅颂贡箫”招牌经营。1951年,为发展好新中国的玉屏箫笛事业,他响应政府的号召,联合15户箫笛艺人成立“玉屏箫笛联营制造厂”进行集体化探索道路,不久后失败。1955年,不甘失败的他又联合箫笛艺人走集体化终获成功,成为玉屏箫笛厂的第一任厂长。郑辉蒸在统一玉屏箫笛制作标准、改革创新等方面贡献突出,为玉屏箫笛厂的成立与发展立下了卓越功勋。

刘崑山谱系

刘崑山(1897—1951),原名刘金荣。刘金荣的叔父刘万清从光绪年间便会制作平箫,之后再教会刘金荣制作平箫。

1932年,刘金荣开设玉屏箫门店,在钟鼓楼旁挂牌“刘崑山祖遗平箫”营业。

1938年,门店搬至北街中山路,同时经营“迎宾礼栈”,为南来北往的客人提供食宿。

1951年,刘金荣去世。第三代传承人刘文忠积极响应走集体化道路,失败后仍不甘心,与郑辉蒸成为玉屏箫笛厂核心技术骨干,他的妻子李金枝也成为厂里的首批工人。

在20世纪六七十年代,刘文忠、刘泽松父子因有深厚的技术积累,成为玉屏箫笛厂的技术师傅与骨干。刘泽松也被厂里多次选派外出学习,成长为厂里的技术尖子。

1985年,退休后的刘文忠老师傅难舍箫笛情缘,重新挂出“刘崑山祖遗平箫”,成为玉屏第一家恢复“山”字号的箫笛店。

1989年,刘泽松不忍看到年迈的父亲苦苦支撑着箫笛店,为传承好祖传的箫笛业,辞职回家制作箫笛,成为实际上的第四代传承人和守护者。

1991年10月,刘崑山箫笛社收吴继红为徒。吴继红有一定木工基础,最初专做箫笛木盒,之后系统学习箫笛雕刻,经过多年刻苦钻研终有所成。2014年成为玉屏箫笛厂第六任厂长,2015年被命名为玉屏箫笛制作技艺省级代表性传承人。

1994年3月,刘崑山箫笛社招收钟传良为徒。钟传良潜心于箫笛雕刻,作品形象逼真、栩栩如生、灵动有神。2006年,玉屏箫笛制作技艺申报国家非物质文化名录时,就是使用钟传良精心绘制的龙凤图案。同年,他还被评为“贵州工艺美术大师”荣誉称号。

1994年11月,通过钟传良引荐,刘崑山箫笛社招收吴阁灵为徒。吴阁灵对制坯情有独钟,经多年潜心磨砺,他已成长为箫笛制坯的行家里手,其作品多次在制作比赛中获奖,2021年被命名为玉屏箫笛制作技艺市级代表性传承人。

市级非物质文化遗产传承人吴阁灵

1999年,刘崑山箫笛社又招收舒厚槐为徒。舒厚槐历经多个车间锻炼,一心学习各项技术,全套流程烂熟于心,成为刘泽松最得意的徒弟。2010年,舒厚槐成立了竹韵箫笛社,开始独立创业。2014年,舒厚槐又成立贵州玉屏竹韵箫笛乐器公司。经过多年发展,已成为玉屏最大的箫笛乐器有限公司。2021年,舒厚槐被命名为玉屏箫笛制作技艺市级代表性传承人;同年,被推荐为铜仁市第三届人大代表。

2000年以后,刘崑山箫笛社陆续招收潘昌获、高仁利、龙为军、潘世能、郑俊、郑杰、黄余珍、刘小琴、姚慧屏、舒慧涛、姚小云到社里来学习。一些女艺人则主要从事成品工序的外观打磨、刻字、绑线、上漆、包装等工作,这些都是箫笛工艺中不可或缺的程序。在这批学徒中,高仁利、龙为军脱颖而出,以擅长雕刻而出名。

在刘崑山箫笛社这些从业人员中,他们艺精业成,再现了玉屏箫笛“群山竞秀”的辉煌景象,刘泽松是国家级非遗代表性传承人,吴继红是省级非遗代表性传承人,舒厚槐、吴阁灵是市级非遗代表性传承人,龙为军、郑俊是县级非遗代表性传承人。

姚永斋谱系

姚永斋(1897—1959),原名姚祖勋,平溪街道舞阳村塔坡人。姚永斋自幼聪颖过人,尤擅长绘画,读过三年私塾,温文尔雅,写得一手好毛笔字。他在20多岁时就成为一名私塾先生,被县城乡绅洪平山家请去教书。其间,与郑步青、郑丹青、刘金荣有过交往,这些箫笛工艺师风采及精制的箫笛作品,给他留下了极其深刻的印象。

姚永斋作为私塾先生,在教授学生读书、习字时,还工于书法、绘画。旧时,农村每年正月有的人家都要舞龙灯,乡邻都称永斋先生为“小秀才”,他因擅长给龙灯“画龙点睛”,色彩着墨搭配得当,勾画布局严谨,舞动如腾龙飞翔,如蛟龙翻江倒海。长年累月,他的名声传至十里八乡,见过他所画龙灯的人,无不赞叹其手艺精妙绝伦。

1930年,姚永斋与王金山深度合作,对传统箫笛外观进行了大胆探索,他们尝试把龙凤、山水、人物、花卉等图案刻于箫笛上,投入市场后大受欢迎,兴起了一股模仿的热潮。特别是精雕细刻的龙凤成对箫笛,成为玉屏箫笛精品的象征,客人们纷纷购买后用于赠送给情侣、友人、同学、战友,以此表达深情厚谊。从此,玉屏箫笛雕刻由单一图案步入了图文并茂的时代。

在姚永斋的引领带动下,塔坡先后有姚祖仲、姚治清、姚本奎、姚本培、姚本德、姚本安、姚源汉、姚源锡等及其家属,在20世纪三四十年代从事箫笛的成品、半成品加工。他们主要向城内的各个箫笛商铺供货,城里的箫笛商铺收货后就刻上图案、店铺款识出售,市场销售十分向好。所以,塔坡就是当时玉屏箫笛最大的原材料及半成品货源地。

姚治清的孙子姚敦塔年近七旬,仍对箫笛情有独钟,他为我提供了一份箫笛艺人名单,除上述人员外,还有姚本林、姚本白、姚源发、姚源亮、姚源勇、姚源越、姚源长、姚源林、姚源香、姚茂明、姚茂禄、姚茂顺、姚茂芳、姚茂林、姚敦塔、姚伟、姚刚等人。这些箫笛艺人构成了玉屏箫笛厂初期及以箫笛为业的塔坡系。

近百年来,塔坡箫笛艺人们的雕刻如同锦上添花,助推玉屏箫笛发扬光大。如雕刻技艺精湛的姚治清,其能在箫管上刻下370多字细若蚁足的《正气歌》;姚源锡国画功底深厚,其通过对各种图案、诗词进行全方位整理,箫笛厂请来刻模师傅将他的图案刻成模板,雕刻者照样板雕刻;姚本林在制坯、浮雕工艺方面有着极高的造诣,他不仅是第二任厂长,也亲自带了不少学徒,他是20世纪七八十年代全能型箫笛制作、雕刻大师;姚茂禄任第四任箫笛厂厂长,是玉屏箫笛制作技艺国家级首批非遗代表性传承人。

国家级非物质文化遗产传承人姚茂禄

在近百年后的塔坡箫笛艺人之中,姚永斋、姚本奎、姚源长、姚茂芳四代人一脉相承,从未间断,姚茂芳和妻子吴代平已是玉屏箫笛制作技艺县级非遗传承人。姚祖仲、姚本林、姚源越、姚茂顺四代人仍薪火相传,现姚茂顺不仅是玉屏箫笛行业协会会长,也是玉屏箫笛制作技艺市级非遗传承人,还是铜仁市第三届政协委员。可喜的是,姚茂芳之子姚研从贵阳学院毕业后决定跟随父母从事箫笛文化事业,姚茂顺之女姚欣雨从贵州大学音乐学院毕业以后以专业吹箫直播带货,赓续着玉屏箫笛的动人故事。

王金山谱系

俗话说:“外来和尚好念经。”这句话用在王金山的头上再恰当不过了。

王金山从一名有违师教的“弃徒”,潜心钻研提升箫笛的美感度,最终成为箫笛行业之冠。1946年,民国政府授予他“箫笛大王”荣誉称号。尽管他经历人生沉浮,命运也十分坎坷,但历史不会埋没他的艺术成就。

箫笛大王王金山

王金山(1902—1988),原名王庆炳,原籍重庆秀山人。1919年,王金山投奔郑芝山家箫笛作坊当学徒月余,随后投身黔军彭汉章部从事勤务兵四年,1923年回乡后再次进入郑芝山箫笛店当起了学徒,师从箫笛大师郑步青、郑丹青。他大约学了一年半便弃师而去,试制箫笛私自销售。

不久,他的行为便被郑家师傅发现并没收其工具、砸毁店铺。1925年,他在县城无立身之地,只好来到湖南晃县的宋寨居住,结识了身为铁匠的姚本勋、姚源桥父子俩。姚本勋父子为王金山打造了所需工具,王金山则教会了姚本勋父子箫笛制作工艺。双方互惠合作,加大了箫笛生产力度,同时也加快了箫笛在民间的传播速度。

为提升箫笛的外观美感,王金山又与塔坡的姚永斋合作,改进玉屏箫笛的绘画图案,增加了龙凤、山水、花卉等,同时他还改进箫笛颜色,使用硝酸水上色让箫笛外观变为古铜色,使玉屏箫笛深受市场青睐,销量激增。

在王金山的带动下,不仅姚本勋父子学会了制作箫笛,还教会了钟盛江、钟盛湘、姚源兵、姚源国等10余人制作箫笛。20世纪30年代,聪慧过人的姚源桥改进制作工具,发明一种铁夹子,专门用来制作扁箫,能让一对质量上乘的扁箫卖到8块银圆,令当时的普通百姓感到不可思议。因为按当时的购买力,8块银圆能购买到两头身形健硕的水牯牛。

1933年,已在宋寨居住了8年的王金山来到玉屏县城老汽车站旁安了家。宋寨、竹坪一带的广大农村成为他制作箫笛的原材料来源之地,生意日盛。在抗战胜利之时,他已位列乡绅之流了,声望极为显赫,成为当时箫笛行业的翘楚。

1956年玉屏箫笛厂成立后,王金山进入箫笛厂任教练,他创造“脚踏磨竹床”1架,使工效提高40%左右。还亲自带了许多学徒,受他影响的钟德汉、钟盛湘、姚建庭、姚茂英、吴金枝也进入了箫笛厂工作,姚茂英、钟盛湘专门从事扁箫制作,使扁箫实现了规范化生产。1964年,王金山的小儿子王永祥进入箫笛厂工作,雕刻技艺也十分出色。

姚茂英之子姚敦云、姚敦文于20世纪80年代进入箫笛厂工作,历经磨砺,终成玉屏箫笛界名师。虽然与自身努力分不开,但亦与家族一脉相承不无关系。特别是姚敦云,他在走出箫笛厂后创立了“紫气山箫笛社”,认真收集顾客的意见建议提升音色音准,深得箫笛界行家的认可。

扁箫制作传承人姚敦云(左二)

姚敦文(左三)

舒厚槐谱系

在21世纪,只要谈及玉屏箫笛的传承与发展,舒厚槐是不得不说的重要人物。尽管当今制作技术公开透明了,不再注重师徒名分,更在乎朋友之间技艺切磋、取长补短、相互提升,共同推动玉屏箫笛向前发展。

舒厚槐谱系

舒厚槐出生于1982年9月,原籍湖南新晃人。1999年,舒厚槐拜刘泽松为师专心制作箫笛,从选材、烘烤、校直、打孔、校音、吹奏等,把几十个环节熟记于心,十年功成。2010年,他创立了玉屏竹韵箫笛社,开始了自己箫笛人生之旅。

2014年,随着箫笛事业的不断扩大,舒厚槐又投资50万元正式注册成立贵州玉屏竹韵箫笛乐器有限公司并任总经理,吸纳了刘崑山箫笛社的工人潘昌获、姚慧屏、舒慧涛等,又陆续吸收了舒厚礼、舒厚奎、舒厚坤、舒慧勇、舒建华、吴继玄、吴海涛、吴井海、杨秋燕、杨辉群、吴先叶、潘凤桥等人从事箫笛生产销售。同时,还接收有一定音乐素养的张志学前来学习制作技艺。

舒厚槐、舒厚礼、舒厚奎、舒厚坤四兄弟志同道合,他们的妻子均从事箫笛成品工序,舒慧涛、舒慧勇、舒建华竭力向长辈们学习,形成了舒氏箫笛制作群体的可喜局面,为玉屏箫笛的传承与弘扬发挥了重要作用。

张志学是贵州瓮安县人,因酷爱箫而编著了《梦忆箫声第几桥:中国历代咏箫诗词集萃》一书,因爱吹箫而迷上了做箫,因爱箫举家从四川成都搬迁到玉屏成立“凤来仪”箫笛公司。在无数个夜晚,他利用直播平台向全国的箫爱好者介绍玉屏箫;在无数的旅游景点,都有他身着青衫吹箫如诉如泣的身影;他行迹江湖,以“箫自吹好,凤凰来仪”为使命,留下的都是“箫痴”文化传播者形象。2021年,他被命名为玉屏箫笛制作技艺市级代表性传承人。

姚志辉是湖南凤凰县人,他徜徉在凤凰古城,深感缺乏文化韵味的旅游是苍白的,于是潜下心来向舒厚槐学习箫笛制作四年。功成之后,在凤凰县老城区制售箫笛,怡情时向来来往往的游客吹奏一曲,令无数箫笛爱好者流连忘返、沉醉其中,心醉于箫笛美妙声中的游客,不少成为玉屏箫笛的忠实爱好者。

杨秀武是湖南新晃天堂人,以前从事房屋装修卖涂料,自2010年接触淘宝并开店,销售舒厚槐、姚敦云的箫笛,每月能售几十支箫。他尝到甜头后,对箫笛产生了浓厚的兴趣,于是,他从2015年专心致志向舒厚槐、姚敦云学习制作箫笛,开办作坊制售箫笛,现已成长为一名技艺成熟的箫笛制作工匠。

吴井海是辽宁葫芦岛人,出生于1990年,是一名退役军人。他特别喜欢吹箫,因倾慕玉屏箫蕴含的文化魅力,于2019年来到玉屏并扎根下来,向舒厚槐学习箫的制作。几年来,他用心学习钻研,制作技术日臻成熟。同时,他发挥自身特长,开设“小红低唱我吹箫”微信公众号全方位展示玉屏箫的品相及特点特征,每月网售玉屏箫近百支,十分享受以制售箫为业的惬意生活。

舒厚礼是舒厚槐的亲弟弟,他向哥哥舒厚槐学习箫笛制作后,不仅创立了自己的箫笛乐器公司,还传授专程到玉屏扎根学习的杨厚苗、陈峰、陈深谋等人制箫技术。热衷于吹箫的他们成了好朋友,重复着制箫以练手,吹箫以娱情的乐箫人生。

杨厚苗是湖南城步县人,大学毕业后深感建筑行业的枯燥单调,于是深深地爱上了箫这种乐器,几经辗转,最终扎根于玉屏制箫,也因箫收获了爱情并结婚生子。其父杨小兵也来到玉屏帮他做箫。妻子丁维先学琴,后致力学习雕刻,时常在网络上直播带货,全家完全沉浸于乐箫事业中。会做箫、会吹箫、会雕刻、会弹琴,杨厚苗的一家人就是货真价实的“艺术之家”。

10余年来,在舒氏四兄弟中,舒厚槐、舒厚礼、舒厚奎都创办了自己的箫笛乐器公司。舒厚礼、舒厚奎的箫笛公司是家庭式作坊。仅2023年,舒厚槐的竹韵箫笛乐器公司就吸纳从业人员近三成,销量就占玉屏箫笛的“半壁江山”。

箫笛厂谱系

玉屏箫笛厂自1955年2月成立以后,玉屏箫笛事业迎来了改革、发明、创新的好时代。除上述五大系所涉人物不再重复外,着重从1956年后几次新招学徒中说起。

在1955年的创始成员中,杨辉可以说是一名“工作狂”,由于刚刚组成集体,缺少先进的生产工具,杨辉担任生产车间组长,除领导搞好车间生产工作外,在经历了一次又一次的失败以后,终于试制成功了手摇、脚踏钻孔机器各1架,手摇通节机1架,被评为全省先进生产者。他还与李凤山合作创造了“速便尺码量线架”1个,在制坯工序中工效提高了5倍。由于过于劳累,杨辉甚至吐血病倒。

20世纪50年代末60年代初,玉屏箫笛厂为了适应企业发展需要,陆续招收了一批原先就具有一定箫笛制作技艺的民间艺人及部分年轻学徒,这一批学徒很快成为玉屏箫笛生产的中坚力量。除了塔坡与宋寨等地的农村之外,有顾国富、宋志清、王德清、吴少湖、侯吉春、曾化庭、李华友、李昌华、杨昌武、杨长流、罗自成、洪以信、彭明珍、陈宏柱、陈朝珍、张开朝、张开朴等,其中顾国富、杨长流、宋志清、张开朴、李华友、陈宏柱、曾化庭、吴少湖、罗自成等人精于雕刻工艺,侯吉春、王德清、张开朝、杨昌武从事制坯工艺,而李昌华、洪以信、彭明珍、陈朝珍等专攻箫笛的外观处理成品工艺。

这部分箫笛艺人中,杨长流由于个人刻苦,他的微刻技艺日臻熟练,经过长期积累,在20世纪八九十年代达到了箫笛雕刻工艺的巅峰,他的作品曾创下第二届北京国际博览会银奖殊荣。当时全省第一次评工艺美术师,杨长流毫无悬念地成为玉屏箫笛厂第一位省级工艺美术师。顾国富擅长篆体、楷体雕刻。在他退休后的近30年里,为全县各单位、个人雕刻章子不计其数。2014年7月,杨长流、顾国富双双被命名为玉屏箫笛制作技艺省级第一批非物质文化遗产代表性传承人。

侯吉春不善言谈、不善交流,但最擅长做笛子,对于创新技术要点,他都要求精益求精,铭记于心,得心应手。侯吉春文化程度不高,但他善于琢磨,边做边吹,积累了大量音律知识和笛子音准听辨能力。在20世纪七八十年代,他制作的笛子专业程度超越了以往产品,专业水准也超过了很多前辈。当时,箫笛定调产品的关键设施是划线盒,曲笛、梆笛、各调洞箫等数十个产品的各型划线盒,都是侯吉春控制和调整的。

20世纪60年代中期,为了更好地继承发展玉屏箫笛的传统工艺,厂里又招收具有一定文化程度的青年学徒,有薛群杰、张进德、田树昌、薛群雄、石厚珍、侯以珍、杨京莉、杨月琴、聂启仙、姚源禹、姚源珍、王永祥等。其中薛群杰、张进德、石厚珍、侯以珍、王永祥等专攻雕刻工艺;田树昌等专攻制坯工艺;聂启仙、姚源珍女工就进入成品工序。

这一批人中以薛群杰为雕刻工艺代表。他主刀开创的箫笛浮雕工艺先河并获成功,进而创新浮雕镂空工艺,使玉屏箫笛雕刻工艺达到了一个新的高峰。薛群杰的浮雕镂空箫笛一面市,就获得了贵州省优秀旅游产品称号,后来他与杨长流合作,在北京举办的“第二届国际博览会”双双获得国际银奖。薛群杰退休后仍刀刻不辍。2022年9月,中国工艺美术馆永久收藏了他的浮雕箫笛作品《凤翥龙翔》。

党的十一届三中全会以后,一批知识青年返城被安排到玉屏箫笛厂工作,有张进贤、羊淑深、何素荣、刘锦珍、彭应仙、顾开鹤、肖桂萍、叶志群、李世碧、李晓华等。1984年8月,张进贤被职工们推选为第三任厂长。张进贤不负众望,成为20世纪八九十年代的优秀管理者。

进入20世纪90年代以后,随着人们对乐器追求个性化,而作为集体性质的玉屏箫笛厂的弊病充分暴露出来,当老一辈箫笛艺人陆续退休后就不再招收新学徒。为解决人才断层问题,厂里从外单位调进了几位箫笛艺人,其中有姚敦辉、刘红卫、罗海军、彭永成、蔡文树、蔡萍、郑金菊、汪德英、张锦屏、张晓慧、陈应仙、洪乃菊、刘全芳、陈艳、吴琼、梁丽等人。随着老职工陆续退休,到2023年底仅剩下5人勉强维持生产。许多箫笛制作又以家庭作坊呈现在人们的视野中,又回到了新中国成立前的自由状态生产模式。

这六大体系的箫笛艺人,他们在100多年时间里,把制作一支支精美的箫或笛作为人生追求,在竹管上日复一日、年复一年,以兢兢业业的态度、刻苦钻研的精神,镌刻下了他们与玉屏箫笛的传奇人生。

作者系玉屏自治县政协文史委主任