变迁|玉屏民族中学往昔

玉屏民族中学往昔

杨宗祥

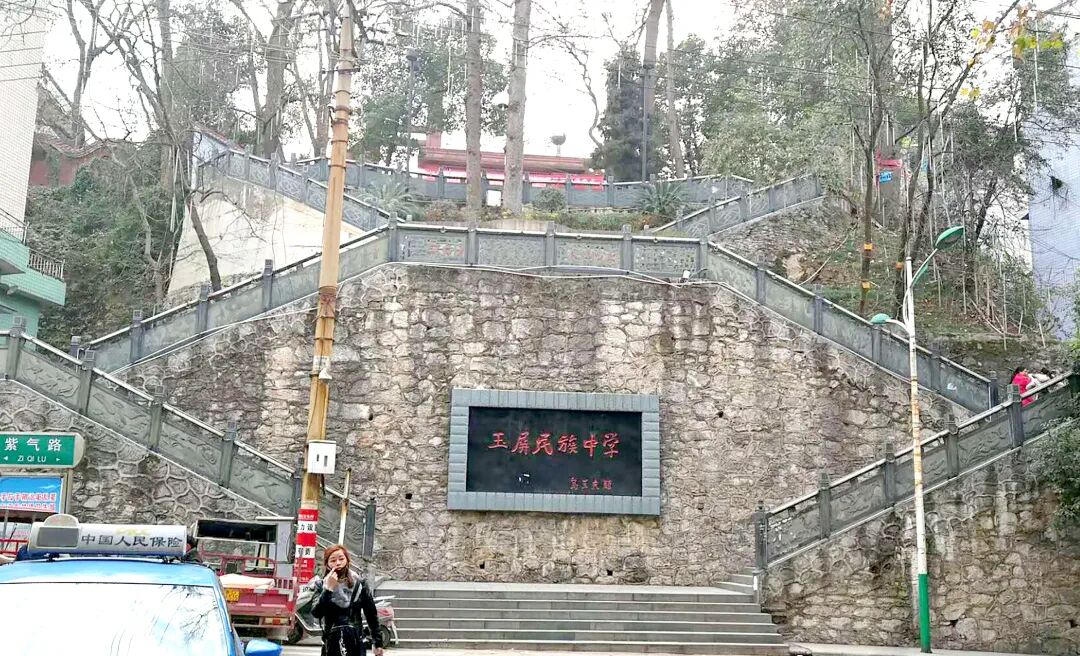

每当我从原玉屏民族中学东大门前走过,看到原国家副主席乌兰夫亲笔题写的“玉屏民族中学”几个大字时,总会不自觉地回想起玉屏民族中学从创立到发展成为省级二类示范性中学的漫长历程。

虽然玉屏民族中学已于2018年搬迁至野鸡坪新校区,它却在这里度过了光荣而艰辛的78年时光,为玉屏培养了数以万计的建设人才,也成为无数学子在此求学的美好回忆。

沿着“玉屏民族中学”石坊两旁“之”字形线路拾级而上,到了第108级石阶后,便步入原玉屏民族中学了。迎面就是三面排列成“凵”字形的四层楼房,正中央广场的铝合金旗杆上,鲜艳的五星红旗迎风招展,主楼北侧是集室内篮球场及可容上千人的阶梯教室,南侧古银杏树旁新建了两栋可容1600余人教学楼。穿过主教学楼,便是400米环形跑道的塑胶运动场。

1940年,时任玉屏县长李世家重视教育,兴办玉屏中学提上议事日程。1941年,抗日战争时期一些机关迁来玉屏常驻,加上当时的省溪县(今万山区)裁撤,大部分区乡并入玉屏,人口的快速增长,学生就读的压力急增,兴办玉屏中学的呼声日高。经过地方绅士郑卓斋、郑慕莹等有识之士的积极筹备,于这年的夏天创建了玉屏初级中学,聘任陈鸿猷为校长,系山东大学数学系毕业,原为国立三中实验部数学教师。当年招收三个班,初中一年级一个班,学生50人,生源主要是玉屏应届高小毕业生和前两届高小毕业失学在家的学生。也有少量来自岑巩、三穗(当时两县尚无中学)和新晃的高小毕业生。初中二年级一个班,学生24人。主要是在外地肄业的本县籍中学生,因玉屏初级中学成立,要求回县就读以减轻家庭负担。还有一部分是因抗战流亡寓居玉屏的难民子女。还有一个就是一年制的国民教育师资训练班,简称“国师班”,学生50人,是为培养师资发展玉屏全县的初级小学而开设的。1942年夏,国师班学生结业后,又续招了一个四年制简易师范班,简称“简师班”。学校成立之初,有教职工14人,其中专任教师10人。因无校舍,暂借印山书院从事教学。当时为避战事,曾到混寨中兴寺办学半年。

1942年7月,贵州省政府批复同意兴办贵州省玉屏县立初级中学,经费由县财政负担。1943年,李世家出任中学校舍筹建委员会主任,择校址紫气山,3月举行奠基典礼,破土动工修建中学校舍。此山为玉屏县城制高点,风光秀丽,古木参天,站在山顶可俯瞰全城。

1946年春,一栋坐北朝南、砖木结构、一楼一底的工字型大楼落成。设教室12间,大小办公室8个,两侧各设一座楼梯,总建筑面积1833.16平方米。大楼东西两侧,各有一栋砖木结构小平房,每栋三间,作教职工宿舍。东北面竖有凉亭一座,时任贵州省省长杨森(字子惠)命名为“惠公亭”。书有郑卓斋先生撰的楹联“惠而不费斯为美;公而忘私之谓贤”。工字楼南面的一栋庙宇改作师生食堂,西南面有一栋木房作厨房,古城墙上有一栋木制吊脚公厕。校门建在南面古银杏树西侧,砖木结构,共3间。中间是双扇大门,两边为门卫室,门槛为精制条石,高约15厘米。前有6级条石台阶,后面有宽约4米的22级条石阶梯,在石阶顶端,两边各栽有一株桂花树。校门正面为米黄色,上端为半圆形,半圆形两端各立有一个球体。

1946年,学校由印山书院迁入紫气山新校舍。1947年,学校由秋季始业改为春秋两季始业,每季各招收两个班。1948年,学校有初中一年级至三年级共6个班,学生272人,教职工22人。

玉屏解放初期,由于社会治安不稳定,学校暂停办学,作解放军三营驻地,并作抗美援朝新兵临时集训地。1951年秋,学校恢复招生,县文教科委派程开福老师为班主任负责招生事宜。当年招得初中一年级新生一个班,学生32人。专任教师1人,兼课教师3人,县长席达兼任校长。1952年,招新生一个班,学生56人。县人民政府委派西进党员干部陆寿南为副校长主持学校工作。

1953年,招新生一个班,学生51人,明确贵州大学毕业生明方德为教务主任,并有郑德灿、杜慧莹、黄寿群、程开福、樊丽辉、陈培治、何开新、唐德生、陈明强等专任教师,工勤人员姚本烈、杨配荣等4人。1954年,招新生2个班,学生100人。学校设有校长室、教务处、总务处等。各科专任教师基本配齐,学校共有初中一年级至初中三年级4个班,学生193人,成为完整的初级中学。

学生来源于全县(含万山)各地,还有岑巩、新晃等地的学生。学校管理较规范,这些学生也深感能读中学不容易,因此学习都非常刻苦认真,上课及晚自习都不用老师维持纪律。由于新中国刚成立,百端待举,百废待兴。尽管人民政府十分重视教育,但由于财力紧缺,办学条件还是很简陋。师生生活用水仅靠厨房边的一口吊井以及古银杏树下的四方井供应,因此学生洗衣、洗澡都得下㵲阳河。县电厂仅有两台30千瓦柴油机发电,由于从电厂到学校有一公里多线路,又无变电设备,教室里的电灯不够明亮,并经常断电,所以同学们晚上都是采用电灯加煤油灯的方式学习。即使条件艰苦,同学们学习都非常自觉、认真。

1954年冬天一个晚上,省教育厅一位领导来到学校视察,到处静悄悄的,在校长室问学生到哪里去了,校长回答都在教室上自习。那位领导感到吃惊,为什么学生这么自觉!那时做操、集会等全由学生会干部主持,不用老师操心。有时全校师生去校外参加集会,均由学生干部带领,在路上还喊着口令迈着整齐的步伐,老师只在队伍后面跟着。星期六学生如有事回家、星期日必须返校上晚自习。未回家的学生,早上都会自觉看书学习。午饭后,便都下河洗衣、洗澡。

当时学校没有图书室,更无实验室。体育设施只有一个篮球场,一副木制双杠,一根木制单杠。在工字楼北面并排的两根古枫树中间钉上一根横木,吊上绳子打秋千,安上竹竿当爬竿。即使条件简陋,但学校文体活动却开展得有声有色。早锻炼非常认真,每天早上起床后,很多同学从西城门出发跑步,沿着“夹马槽”的羊肠小道(今箫笛大道)方向跑到七眼桥头,再沿320国道跑到今县总工会办公楼处,再沿城墙跑回学校。

每天上午,全校师生集体做广播操,晚饭后常有班与班之间篮球赛。学生体育成绩也不差,学校篮球代表队可与县直机关代表队竞争名次。有的学生可以在双杠上做双手倒立、单手倒立,在单杠上做小飞轮、大飞轮等惊险动作。学校还常常举办文艺晚会,遇节假日,同学们抬着双杠、棕丝垫子等,到县体育场表演体操,表演文艺节目,深得群众好评。

当时,学校的教学质量是比较高的。每届毕业生,不少人考取了高中或中等专业学校。未考取学校的同学,都安排在县属学校或机关工作。

1958年,学校开始招收高中一个班,易名为“贵州省玉屏中学”。 并将校园西南部2公顷土地划归学校,学校发展到10个班,学生503人。当年冬天,玉屏、江口、铜仁三县合并为铜仁县,学校易名为“贵州省铜仁县玉屏中学”。1960年,相继将新店农业中学、城关跃进中学、综合中学撤销并入玉屏中学,学校共14个班,学生687人。1961年恢复玉屏县,学校仍沿用“贵州省玉屏中学”。

1961年8月,根据国家“调整、巩固、充实、提高”的方针,相继两次将农村学生300余人下放回农村,学校只剩7个班,学生295人。

开办高中后,由于办学条件较差,师资缺乏,办高中经验不足,加上一些客观原因,1961年、1962年均无毕业生考上大专院校。当时的县委、县政府十分着急,有关领导亲自前往省教育厅汇报工作,在省教育厅的关心支持下,先后从贵州大学、贵阳师范学院选派了黄辉曦(数学,后任副校长,县人大常委会副主任)、禹金生(物理,调铜仁电大担任领导职务)、谢迪生(化学,后调回贵阳任教)等10多名优秀本科毕业生到校任教,又添置了必要的教学设备。

1962年,县里筹措资金修建北侧砖木结构教学楼,建筑面积600多平方米。学校扩大招生,全校共13个班,学生486人。在学校领导和全校师生奋发努力下,1963年,有5名应届毕业生考上本科院校,其中贵阳师范学院3人,贵州农学院1人,贵州大学1人。县委、县政府领导十分高兴,时任县委副书记崔建业亲自到学校为被录取学生戴花送行,全校师生受到了极大的鼓舞。以后的1964年、1965年均有毕业生考上省内外大专院校。

20世纪60年代初,全校师生勤工俭学,自己动手,将古城墙外荒坡用锄头挖平,建成玉屏县第一个200米环形跑道的田径场。从此学校每年举行一次田径校运会,培养出了许多体育成绩优秀的学生。在全省中学生排球赛中,学校女子排球队曾获得过冠军,男子排球队获亚军,并有3名男生入选省代表队参加全国中学生排球赛。学生田径成绩较为突出,数名学生参加过全国中学生田径运动会,1963年,学生田长生在全省中学生田径运动会上获三项全能第一名。

1976年10月,党中央一举粉碎“四人帮”,全国人民欢欣鼓舞,给学校带来了生机和活力。1977年11月,国家恢复招生考试制度。择优录取初中新生167人,录取高中新生224人。1978年通过统考,面向全县招收高中重点班一个,学生50名。学校选派优秀老师重点培养,这班学生毕业后,基本上都考入了大中专院校,其中3人被重点大学录取。1982年,学校恢复初、高中三年制,学校工作又重新走上正轨,从而教育、教学质量不断提高。

1981年,建成南侧砖混结构教学楼,面积1177平方米。1982年,建成北侧砖混结构图书楼,面积1054.1平方米。1983年4月13日,县人民政府决定,扩建玉屏中学田径运动场,新征土地4000多平方米,县里成立专门指挥部,集中人力物力,当月破土动工,当年冬天竣工,面积18000余平方米,成为当时铜仁地区唯一有400米环形跑道的田径场。

1984年11月7日,玉屏侗族自治县成立庆祝大会在田径运动场隆重举行。当年县委、县政府决定,将国家民委庆祝玉屏侗族自治县成立贺礼5万元用于修建玉屏中学东大门。

1985年10月,县人大常委会决定:将玉屏中学改为“玉屏民族中学”,并将时任国家副主席乌兰夫亲笔题写的“玉屏民族中学”字体放大镌刻在大门前石坊上。11月7日,县直机关干部、城镇居民、学校师生3000多人,在学校校门前隆重集会,庆祝“玉屏民族中学”校门及石坊落成。

1986年,新建学生宿舍楼一栋,面积846平方米。1990年1月11日,省委副书记丁廷模来校视察,当年3月,省教委根据丁副书记意见,拨款20万元修建实验楼,面积1200平方米。

1991年,县人民政府将县获省地综合奖4万元给玉屏民族中学修建校园围墙。1992年,省教委拨款、县人民政府筹资,加上历代校友等捐资,将国民政府时期修建的工字楼(危房)拆除,改建成今天正面的砖混结构教学大楼。从此,学校实行了封闭式教育管理模式。

学校由小到大,由单一初中到完全中学,成为省级示范性高中,有了质的飞跃。目前学校校园面积75000平方米,校舍建筑面积38000多平方米,教学用房齐全、学生食宿条件已能满足,有图书121425册,电子图书35万册,微机室、实验室齐全,教职工200余人,专任教师学历合格率达93%,其中研究生以上学历8人,专业技术职称合格率98%。有全国优秀教师2人,特级教师2人,省级以上骨干教师2人,市级骨干教师10人。学校各种制度健全、管理科学规范。

学校教学质量稳步提高,以2015年为例,尽管2012年进入高中时,全县中考成绩前100名学生,有93人已流入铜仁等外地重点高中,在生源基础较差的情况下,全体师生奋发努力,学校仍取得可喜成绩,高考上线率达86%。其中一本上线51人,二本上线157人,艺体上线58人。

2018年8月,总投资3.2亿元、占地面积18.67公顷、可容纳4500名学生的玉屏民族中学新校区在飞凤工业园建成,全新的教学楼,现代化的教学设备一应俱全,终于实现华丽转身。当玉屏民族中学实现整体搬迁后,紫气山老校址改为玉屏第一中学,只设初中部,继续以新的历史使命续写玉屏教育事业的新篇章。