这才是顶流!凯里的“村T”火出圈,150亿次关注为文化自信点赞

一场来自贵州乡村的时装秀,为何能引发全网150亿次关注,走向国际舞台?其背后是文化自觉的苏醒,更是文化自信的铿锵步伐。

没有炫目的灯光,没有奢华的布景,在贵州凯里的一条普通风雨长廊上,银发阿婆抖开传承千年的百鸟衣,苗家汉子肩扛日常劳作的犁耙,孩童们身着母亲亲手缝制的绣片盛装——这就是贵州“村T”,一个属于老百姓自己的舞台。

自2024年7月诞生以来,这场源于乡土的时尚盛宴已举办超过500场次演出,吸引6万余人参与表演,从乡村走向北京中国国际时装周,亮相伦敦、巴黎等国际舞台,成为继“村BA”“村超”之后又一个现象级的“村字号”文化品牌。

“村T”之火

燃起的是文化自觉的千年沉淀

“村T”现象不是凭空而生,而是民族文化基因在新时代的绽放。当一位苗族母亲向身为设计师的儿子发出“为什么我们没有自己的时装周”之问时,这看似平常的一问,实则是民族文化自觉的苏醒。

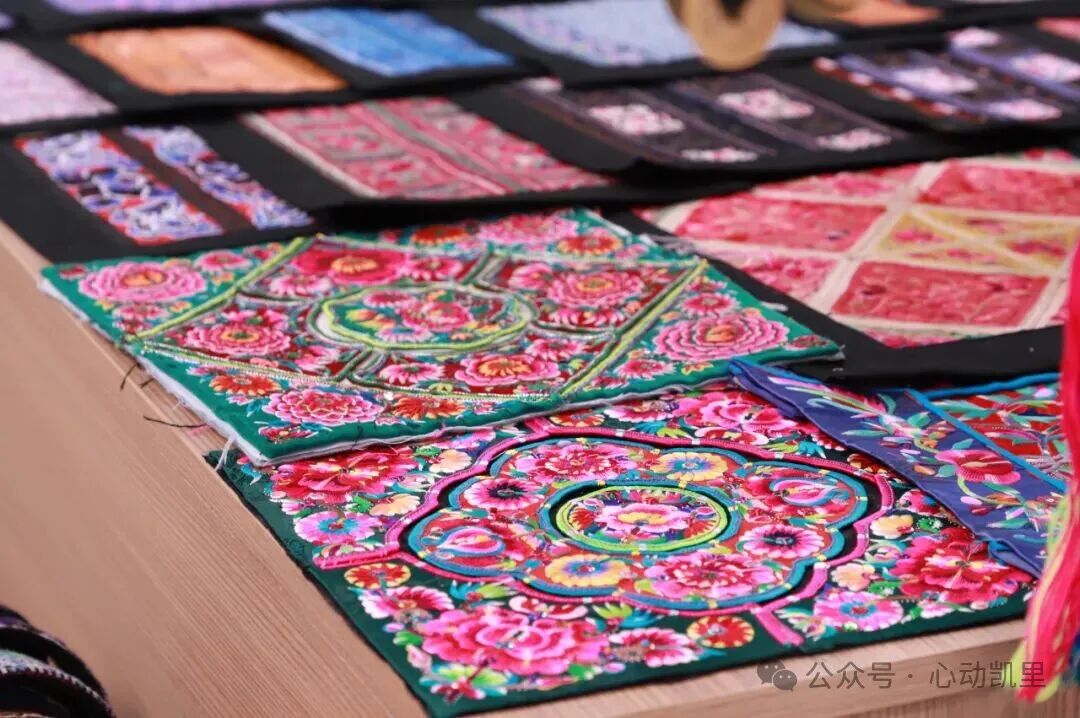

黔东南苗族侗族自治州拥有丰富的非物质文化遗产,苗族刺绣、侗族大歌、蜡染工艺、思州石砚等,都是穿越时空的文化瑰宝。然而,在现代化浪潮中,这些珍贵的文化记忆曾一度面临被边缘化的危机。

“村T”的成功在于,它打破了文化传承的被动状态,激发了群众的文化主体意识。在这里,没有专业门槛,没有年龄限制,每一位村民都是自己民族文化的主人,都是时尚的表达者。这种从“被展示”到“主动展示”的转变,正是文化自觉的真正体现。

“村T”之魂

铸就的是文化自信的生动实践

文化自信不是一个抽象的概念,而是建立在对自己民族文化价值深刻认同基础上的精神力量。“村T”舞台上,七旬老人肩扛木犁的稳健步伐,五岁女孩面对万千观众的从容微笑,无不彰显着这种自信的力量。特别值得一提的是,“村T”展现了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的成功路径。当侗族姑娘在弹唱传统侗歌后,转而哼起动画电影《哪吒2》的插曲;当苗族刺绣与街舞、动漫等现代元素激情碰撞,传统文化不仅没有失色,反而在创新中焕发出新的生命力。

这种文化创新不是对传统的简单否定,而是在尊重文化根脉基础上的与时俱进。它让古老的非遗走进了当代生活,特别是走进了年轻一代的心灵,解决了文化传承中最关键的“传”与“承”的问题。

“村T”之路

开辟的是文化惠民的发展新径

文化自信必须建立在物质基础之上,否则就是空中楼阁。“村T”之所以能够持续发展,关键在于它探索出了一条文化赋能产业、产业反哺文化的良性循环之路。

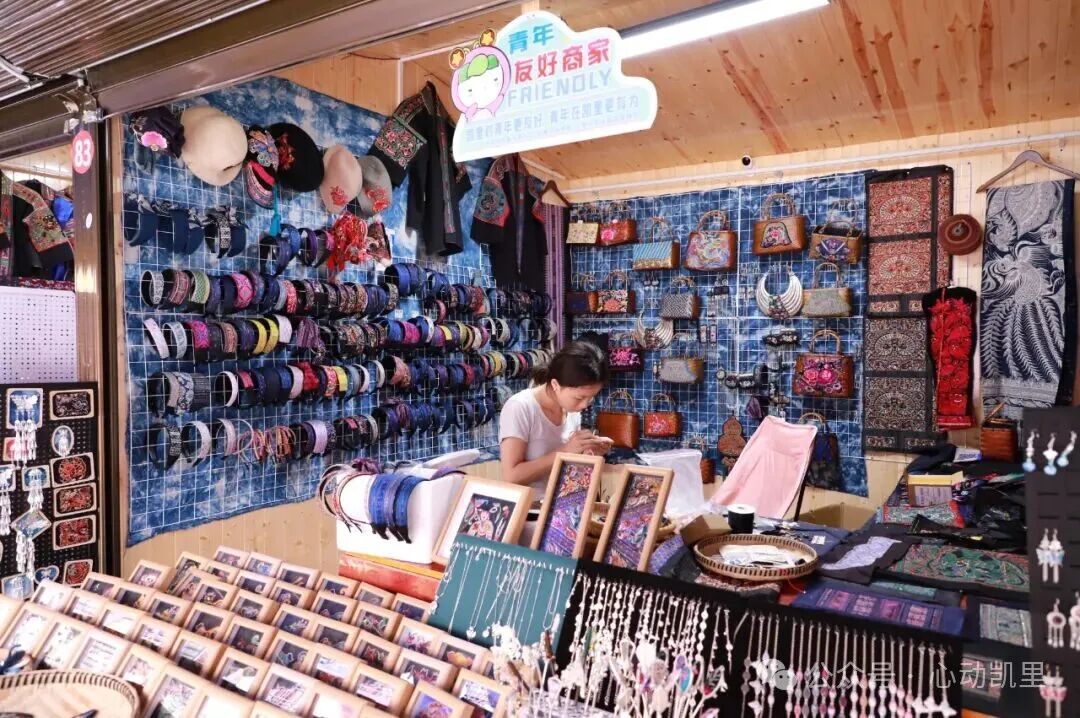

据统计,自“村T”走红以来,凯里苗侗风情园商户从400多家增加到710家,服装租赁和饰品销售额增长了200%。更可喜的是,非遗产业的发展直接带动了群众增收。凯里“绣里淘”非遗集市与非遗工坊协同发展,覆盖50余个村寨,提供超4000个岗位,村民年均增收1.2万元。

文化传承与经济发展的相互促进,在“村T”这里得到了完美诠释。指尖绣片变成了指尖经济,文化自信转化为了发展动力,群众在文化传承中获得了实实在在的利益,从而更加自觉地保护和传承自己的文化。

“村T”之变

接续的是乡村振兴的文化路径

“村T”与“村BA”“村超”等“村字号”品牌共同构成了一幅乡村文化振兴的生动画卷。它们成功的背后,揭示了一个深刻道理:乡村振兴既要塑形,也要铸魂,文化振兴是乡村振兴的重要内容和精神基础。

这些“村字号”活动的共同特点是:群众主体、文化内核、开放包容、创新表达。它们打破了乡村文化活动的“内循环”,以开放的姿态拥抱现代元素,吸引了全社会的关注和参与。在这个过程中,乡村不再是文化的“洼地”,而是成为了文化创新的“高地”。

“村T”现象告诉我们,乡村文化振兴不是对过去的简单复制,而是立足新时代要求的文化再造。它需要在坚守文化根脉的同时,大胆进行创造性转化和创新性发展,让传统文化与当代文化相适应、与现代社会相协调。

风雨长廊上,村民们自信的脚步仍在继续;“T台”上下,文化的热流仍在涌动。“村T”之火,燃起的是民族文化自觉的千年积淀,铸就的是新时代中国人民文化自信的生动实践。

这场来自乡土的时尚风暴告诉我们,文化自信不是遥不可及的理论命题,而是蕴藏在人民群众火热生活中的生动实践。当老百姓成为文化的主角,当传统文化与现代生活美妙融合,文化自信就会如泉涌般喷薄而出,为中华民族伟大复兴注入源源不断的精神力量。